Nel 1997, a Lucca, durante un esame paleopatologico su un corpo riesumato si scopre un delitto perfetto avvenuto due secoli prima.

Benvenuto, benvenuta

nell'archivio del Cavalier Serpente. A questo punto puoi sbizzarrirti e andare indietro nel tempo (anche di anni). Gli articoli sono elencati in ordine cronologico al contrario: dal più fresco al più stantio.

N° 644 - Microbiografie Irrispettose - Charles Ives 1874 - 1954

Charles Ives è un uomo d’affari americano. Nasce a Danbury, nel Connecticut ed entra presto nel mondo delle assicurazioni sulla vita con una propria compagnia, la Ives & Myrick, con sede a New York, che gli permette di vivere agiatamente. Acquista fama e rispetto nel suo ambiente di lavoro con la pubblicazione del trattato: “L’Assicurazione sulla vita in relazione all’imposta di successione”.

Finché nel 1930, con un bel gruzzolo in tasca e dopo una serie di presunti “attacchi di cuore”, come li chiamavano in famiglia, anche se non si è mai saputo se fossero in realtà semplici palpitazioni di origine psicologica, decide di ritirarsi dagli affari e muore di un colpo apoplettico, questa volta vero, nel 1954.

Un assicuratore? Ci dev’essere un equivoco. Ricominciamo.

Charles Ives è un musicista americano, il primo compositore USA a raggiungere una vera noto-rietà internazionale. Ma attenzione, lui non ne sarà mai proprio del tutto consapevole perché questa notizia diventa pubblica solo dopo che è morto del famoso colpo apoplettico nel 1954.

Nasce a Danbury, nel Connecticut, figlio del direttore della banda locale, il quale lo avvia pre-sto allo studio della musica. A dodici anni suona il tamburo sotto la bacchetta di papà, l’anno dopo è organista nella chiesa battista poi va a studiare composizione a Yale; un percorso veloce.

Parentesi: giovane dai molti talenti, alcuni dei quali inaspettati, emerge come atleta della squa-dra di football americano di Yale, ed è così apprezzato dal suo allenatore da fargli dire: “E’ un vero peccato che perda tanto tempo a strimpellare la sua musica: potrebbe diventare un grande attaccan-te”.

Quasi subito (bisogna dire, incoraggiato da suo padre) si rende conto di essere istintivamente troppo all’avanguardia per andare d’accordo con l’impostazione musicale americana dell’epoca e al-lora decide di rinunciare a una dichiarata professione artistica e si butta in una doppia vita: pubblica come assicuratore, clandestina come musicista.

Naturalmente, visto che si nasconde, critici e potenziali ammiratori non si accorgono nemmeno della sua esistenza, mentre lui continua a comporre furiosamente (nei momenti liberi dall’assicurazione) musica sperimentale, poliritmica, politonale, difficile, neanche pubblicata, quindi non eseguita da nessuno.

D’altra parte detesta che definiscano le sue composizioni carine, quindi la solida impopolarità che lo circonda non gli sarà neanche tanto dispiaciuta. L’unico evento musicale di un certo rilievo della sua vita è l’esecuzione della sua terza sinfonia con la quale vince il premio Pulitzer, per metà diviso con un suo giovane ammiratore-allievo con la dedica: “I premi sono per i ragazzi e io ormai sono adulto”. In seguito diventa, sempre nel più assoluto anonimato e con i soldi dell’assicurazione, sostenitore e finanziatore di tanti altri compositori americani più giovani e bisognosi di lui.

Un bel giorno del 1927, racconta la moglie, Ives entra in salotto e dichiara con le lacrime agli occhi “Non riesco più a comporre, non mi piace più niente di quello che faccio”.

Hanno cercato di spiegare questo repentino mutismo musicale, ma non ci è riuscito nessuno. Si è arrivati solo a trovare un paragone con Sibelius, che soffrì dello stesso inaridimento del flusso creati-vo alla stessa età.

Molti e sempre più numerosi con il passare degli anni sono i suoi estimatori, a cominciare da Mahler che lo definisce “Un vero rivoluzionario della musica”, per passare a John Cage che ammira “la sua capacità di comprendere l’importanza in palcoscenico dell’inattività e del silenzio” e poi a Stravinskij e a Bernstein, che dirige la sua Seconda Sinfonia in un concerto alla radio ascoltato, co-me si usava all’epoca, nel tinello di casa dai coniugi Ives, stupiti dei caldi applausi del pubblico.

Perfino Frank Zappa dichiara Charles l’influenza dominante nel suo disco “Freak Out” del ’66. Phil Lesh, bassista dei Grateful Dead lo chiama il suo eroe musicale.

Ma il più entusiasta di tutti è Schoenberg. Poco dopo la sua morte, tre anni prima di quella di Ives, la vedova trova una sua dichiarazione scritta al tempo in cui insegnava a Los Angeles, che è un monumento alla sua integrità artistica: “In questo paese c’è un grand’uomo, un compositore, che ha risolto il problema di mantenere la propria autostima. Reagisce al disinteresse con il disprezzo. Non si sente obbligato a ricevere lodi o accettare critiche. Si chiama Charles Ives”.

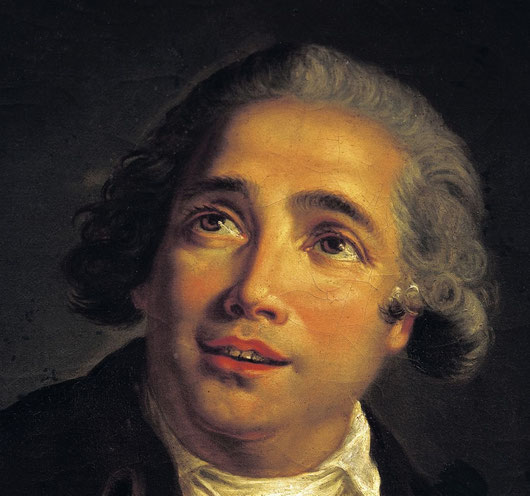

N° 643 - Microbiografie Irrispettose - Arcangelo Corelli 1653 - 1713

A Fusignano dove nasce nel 1653, i suoi antenati sono famosi come attaccabrighe che da anni, se non da secoli, tentano di strappare, senza riuscirci, il feudo alla famiglia rivale dei Calcagni.

Lui invece lo descrivono “timido, ordinato, austero, servizievole e tranquillo”, nella vita di tutti i giorni; ma guai a contrariarlo sul lavoro! Allora diventa “energico, esigente e determinato”.

Appena può se ne va a studiare a Bologna, che è all’epoca la seconda città più importante dello Stato Pontificio, con la sua antica università e una quantità di chiese che mantengono orchestre e cori; poi ci sono tre grandi teatri per spettacoli drammatici e operistici, diverse case editrici musicali e perfino una mezza dozzina di accademie sovvenzionate dai nobili e dal clero. Insomma, un nido di cultura e di arte. Bella fortuna esserci capitato al momento giusto.

La sua produzione è striminzita: cinque raccolte di sonate per violino solo o in trio e una di concerti grossi. Ma sufficiente a fare di lui il violinista più famoso del suo tempo, nonché un maestro insuperato di tecnica virtuosistica e di esecuzione. Un vero miracolo che gli capita mentre è ancora vivo, giovane e in piena attività. Ammesso all’Accademia dell’Arcadia, chiamato da principi e cardinali il “Nuovo Orfeo”, il “Principe dei Musicisti”, insomma una leggenda vivente.

Eppure, anche lui deve combattere la sua guerra in famiglia perché all’epoca quella del musicista è una professione servile e di pochissimo prestigio sociale, per cui mamma Corelli, che appartiene alla piccola nobiltà campagnola, rimasta vedova presto, acconsente a fargli prendere qualche lezione privata di violino, purché però completi i suoi studi tradizionali, prima di lasciarlo andare a Bologna, dove, appena diciassettenne lo invitano all’Accademia Filarmonica.

Poi, via verso Roma, dove il suo prestigio di virtuoso, ma anche di direttore d’orchestra, cresce, diventa internazionale, grazie alla protezione della regina Cristina di Svezia, poi del cardinale Pamphili e finalmente del suo grande mecenate, il cardinale Ottoboni, nipote di Papa Alessandro VIII, che lo ospita a palazzo insieme ai fratelli Ippolito, Domenico e Giacinto, lasciandolo completamente libero dalle pressioni che gli altri musicisti devono subire dai loro potenti e spesso prepotenti padroni.

Qui Arcangelo vive in mezzo al lusso (degli altri). Lui è persona modesta e discreta. Il suo unico capriccio è una bella collezione di dipinti, che accresce anno dopo anno fino ad arrivare a centoquaranta pezzi importanti, insieme a un certo numero di violini di pregio che lascerà in eredità al suo allievo prediletto Matteo Fornari, con il quale si mormora abbia una relazione (Corelli non si sposa né gli si conoscono storie di donne).

Pare che sia anche estremamente parsimonioso: il suo guardaroba è ridottissimo, va in giro sempre vestito di nero e solo a piedi, e si arrabbia se qualcuno cerca di farlo salire in carrozza.

Invece quando suona, specialmente passi difficili, “la sua figura è trasmutata e contorta, i suoi occhi sono tinti di rosso e girati nelle orbite come fosse in agonia”.

Ma anche in una vita così lineare non manca qualche inciampo. Convocato a Napoli per farsi ascoltare dal re, mentre suona un adagio, Sua Maestà, annoiato, si alza e se ne va a metà dell’esecuzione con grande mortificazione di Arcangelo. In un’altra occasione, a Roma per un’opera di Haendel, con l’autore presente, pare che quest’ultimo, insoddisfatto dell’esecuzione, gli tolga il violino di mano per mostrargli come il brano va suonato.

Verso il 1710 si ritira dai palcoscenici, lasciando la direzione dell’Orchestra di San Luigi, che aveva tenuto per più di vent’anni, occupandosi, come un vero impresario, di reclutare esecutori e pagare stipendi, viaggi e trasporto strumenti, talvolta mettendo insieme formazioni per l’epoca sterminate: fino a 150 elementi.

Il suo posto viene preso dall’allievo Fornari, e quando muore, il suo protettore Ottoboni lo fa seppellire nel Panteon, un onore supremo per un musicista. Ricordiamoci sempre che allora i musicisti facevano parte del personale di servizio e non contavano un gran che.

Corelli, il grande virtuoso del violino, non ha lasciato nessuna testimonianza scritta sulla sua tecnica strumentale. All’epoca c’erano addirittura in uso diversi modi di tenere lo strumento: sotto il mento, sopra la spalla o contro il petto. Pare che lui lo tenesse appoggiato al petto e molto proiettato in avanti “appena sotto la clavicola, inclinando leggermente il lato destro verso il basso, in modo che non sia necessario inchinarsi troppo quando bisogna suonare la quarta corda”.

Un’ultima nota che forse farà sorridere i nostri lettori violinisti: “Corelli riteneva essenziale che l’intera orchestra muovesse gli archi esattamente insieme: tutti su, tutti giù, in modo da poter interrompere le prove se avesse visto un arco fuori posizione”.

N° 642 - Microbiografie Irrispettose Francis Poulenc 1899 - 1963

Nasce a Parigi, figlio di un grande industriale farmaceutico e di una pianista che lo incanta quando si siede alla tastiera. Ma è soprattutto affascinato dallo zio Papoum, il fratello della madre, che è esattamente come deve essere uno zio speciale: musicista anche lui e pittore, uomo di mondo, frequentatore di teatri e caffè; irresistibile mito per i nipotini.

Bambino prodigio (guarda un po’) a cinque anni studia pianoforte con mamma e a sette già compone piccoli brani e ammira Debussy, di cui però non riesce a suonare gli spartiti, mentre Schubert, appena ascoltato, gli riesce facilissimo.

Il suo nuovo insegnante e poi amico per la vita sarà Ricardo Vines, un grande pianista e didatta dell’epoca che lo metterà in contatto con il meglio del meglio della cultura, non solo musicale, francese.

Il centro di questa giostra di cervelli, oltre alla libreria Monnier è il locale “La Gaya” a Montparnasse, fondato nel 1917, che lui frequenta accanitamente.

In quello stesso anno c’è la prima esecuzione della sua “Rapsodie Negre”, dedicata a Satie.

Ma non è altrettanto fortunato con il Conservatorio di Parigi nel quale cerca di entrare facendosi presentare a Paul Vidal, sommo insegnante di composizione.

“Mi ha chiesto se gli avessi portato un manoscritto. Gli ho dato la partitura di “Rapsodie Negre”. L’ha letta attentamente, ha alzato il sopracciglio e vedendo la mia dedica a Satie si è infuriato e ha gridato queste esatte parole: Il tuo lavoro puzza! Stai cercando di farmi passare per uno scemo? Che cavolo è questa roba? Ah, vedo che ti sei unito al gruppo di Stravinskij, Satie & Co. Bene, allora addio!”

Alla fine della Prima Guerra Mondiale, Poulenc comincia a collaborare con grandi nomi della letteratura: Cocteau, Apollinaire, approfondendo così la sua intimità con i potenti intelletti di Francia. Non solo scrittori; è amico di Picasso, Modigliani, Valery, Claudel, Milhaud, Auric… superfluo ripeterlo: il centro del mondo in quell’epoca è Parigi.

1924, finalmente il successo! L’esecuzione a Montecarlo del suo “Les Biches”, commissionatogli da Djagilev per i Balletti Russi, lo lancia definitivamente. “La premiere di “Les Biches” è stata, se posso dirlo, un trionfo. Otto chiamate alla ribalta, cosa rarissima per Montecarlo”, scrive lui stesso in una lettera.

A questo punto della sua vita gli succede qualcosa che lo colpisce forte. In una serie impressionante di decessi perde tanti amici a cui è particolarmente affezionato. Questo lo spinge a fare un pellegrinaggio alla Madonna Nera di Rocamadour e o fa scivolare in uno stile di lavoro e di vita, lui che è da sempre uno spensierato gaudente, molto più sobrio; addirittura mistico. Compone la Messa in sol minore, lo Stabat Mater, le Litanie per la Vergine Nera, un Gloria, un concerto per organo…

Il successo continua ad aumentare anche grazie a una trionfale tournee in USA. Alla Scala di Milano è l’apoteosi per il suo “Dialoghi delle Carmelitane”. E così, di clamore in clamore, arriviamo al suo ultimo clamoroso concerto a Maastricht il 26 gennaio 1963.

Quattro giorni dopo, un infarto lo fulmina a casa sua a Parigi.

In gioventù ha dichiarato senza esitazione: “La mia musica è il mio ritratto”. L’amico Britten che lo conosce bene ci chiarisce come la musica di Poulenc possa anche apparire spiritosa, audace, sentimentale, maliziosa, tipicamente francese, ma in realtà Francis è spesso depresso, impressionabile, insicuro, soggetto al panico.

In più vive con tormento il contrasto fra la sua dichiarata omosessualità (che lui chiama sessualità parigina) e la sua profonda fede cattolica. Il suo primo rapporto ufficiale è con l’autista Destouches al quale dedica la sua opera “Le Mammelle di Tiresia”. Poi, più importante, arriva il pittore Chanlaire, poi ancora Lucien Roubert, che però un giorno lo abbandona facendolo sprofondare in una cupa depressione, dalla quale per fortuna lo salva il grande successo dei “Dialoghi delle Carmelitane”, terminato e messo in scena proprio in quel periodo.

Da questa lista di amori sbuca una sola donna, l’amica d’infanzia Raymonde Lynossier che lui vorrebbe sposare anche se non arriverà mai a dirglielo personalmente per paura di perdere la sua amicizia. Raymonde muore prima che lui trovi il coraggio di dichiararsi e per un anno Francis non riesce a scrivere una nota. A lei aveva dedicato il suo primo balletto “Les Biches”, la cui partitura viene deposta nella bara dell’amica.

L’essenza artistica di Francis Poulenc emerge densa da questa sua propria dichiarazione: “I miei quattro compositori preferiti, i miei soli maestri sono Bach, Mozart, Satie e Stravinskij. Non mi piace per nulla Beethoven, detesto Wagner. Non sono né un musicista cubista, nemmeno un futurista e chiaramente neanche un impressionista. Sono un musicista senza un’etichetta”.

N° 641 - Microbiografie Irrispettose - Gaetano Donizetti 1797 - 1848

Troppe opere, troppe romanze, troppi quartetti, troppo di corsa, troppa musica! E non sempre capolavori. Tanto è vero che a un certo punto cominciano a chiamarlo “Dozzinetti”.

La fretta; il fatto è che ha sempre fretta, specialmente negli ultimi anni. Il Don Pasquale lo scrive in dieci giorni; la Maria di Rohan in otto. Corre a Vienna, lascia Napoli, si catapulta a Parigi. E’ come se sapesse che il suo tempo sta per finire. E infatti, dopo una serie di emicranie e febbroni, si avvia inesorabilmente verso la pazzia. Ha contratto quella che è la maledizione più comune per coloro che all’epoca facevano vita sregolata: la sifilide.

La crisi finale lo prende a Parigi nel 1846. Prima i medici lo dichiarano incapace di intendere e di volere, poi, con la complicità del nipote che gli fa credere si tratti di un albergo, lo ricoverano nell’Istituto per malati di mente dove rimane un anno e mezzo passando da stati di delirio a momenti di disperazione.

Finalmente l’intervento di amici influenti riesce a fare annullare il decreto di segregazione. Lo tirano fuori dalla gabbia e gli permettono di tornare a Bergamo. E qui trascina gli ultimi mesi della sua vita completamente fuori di sé, fino a morire l’8 aprile del ‘48.

Gaetano nasce a Bergamo quinto di sei figli del poverissimo guardiano del Monte dei Pegni Andrea e della altrettanto miserabile tessitrice Domenica. Vivono tutti insieme ammassati in un “triste tugurio ov’ombra di luce non mai penetrò”.

A sette anni è ammesso insieme al fratello Giuseppe alle lezioni caritatevoli di musica tenute da Simon Mayr. Naturalmente è un bambino prodigio, altrimenti non ne parleremmo, e si fa notare subito, tanto è vero che il suo maestro gli procura la commissione per un’opera al teatro San Luca di Venezia.

Da questo momento comincia la galoppata. Un contratto con l’impresario Barbaja lo impegna a scrivere quattro opere l’anno: per lui, velocista della composizione, una sciocchezza. Ha anche il tempo di inventarsi una nuova disposizione degli archi nell’orchestra: a semicerchio davanti al podio.

Entra in competizione di successi con Bellini, che lui ammira profondamente, per niente ricambiato dall’altro (avrà comunque la soddisfazione, quando Vincenzo muore nel 1832, di scrivergli un bel Requiem).

Da Parigi Rossini gli commissiona un’opera per il Teatro Italiano: il Marin Faliero. Diventa direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli, dove vedono la prima esecuzione ben diciassette opere sue, fra cui, con grandissimo successo, la Lucia di Lammermoor, scritta in trentasei giorni (ecco di nuovo la sua fretta). In questo periodo muoiono suo padre, sua madre e la sua seconda figlia, seguiti in un funereo corteo dalla terza figlia e dalla moglie “Senza padre, senza madre, senza figli, per chi lavoro dunque? Tutto, tutto ho perduto”. Ma intanto continua a comporre, a mettere inscena, ad avere successo.

Lascia Napoli e si precipita a Parigi dove il suo trionfo diventa immenso e internazionale, anche se all’amico Tommaso Persico scrive: “Immaginati come sto io, che soffro di nervi orribilmente. Oh se sapessi cosa si soffre qui per montare un’opera. Gl’intrighi, le inimicizie, il giornalismo, la direzione…auff!”, ma rimane e va avanti, sempre di corsa. E corre, corre, corre…

Nel 1875 riesumano la sua salma, ma il cranio non si trova. Si investiga fra gli otto medici che avevano effettuato l’autopsia e si scopre il reperto presso il nipote ed erede di uno di loro. Dopo vari giri, la preziosa reliquia è ricollocata nella tomba e fino a questo momento è ancora lì.

La storia di Gaetano ha una ramificazione curiosa in quella di suo fratello maggiore Giuseppe. Il quale, musicalmente dotato come lui, nel 1808 si arruola nell’esercito di Napoleone e lo segue in tutte le sue campagne fino a Waterloo.

Napoleone fuori combattimento, torna in Italia, entra nell’esercito piemontese e diventa direttore della banda musicale del reggimento di Casale, poi si sposta a Genova e lì, non sappiano come e perché, dal Sultano turco Mahmud II riceve la nomina a “Istruttore Generale delle Musiche Imperiali Ottomane”. Parte per Istambul e appena arrivato si trova a capo della banda imperiale Mizikay-Humayun.

E qui comincia la sua fantasmagorica e trionfale cavalcata come istruttore, compositore, direttore e soprattutto innovatore perché riesce a rivoluzionare la struttura musicale dell’Impero Ottomano, facendo adottare la notazione e i ritmi occidentali e organizzando nei teatri della capitale una nutrita stagione musicale con un ricco cartellone di opere italiane, fra cui parecchie del fratellino.

E, diversamente dalla tragica fine di Gaetano, anche lui a un certo punto muore, ma dopo aver vissuto in piena salute una lunga, felice, e ricca esistenza in Turchia.

N° 640 - Microbiografie Irrispettose - Charles Gounod 1818 - 1893

E pensare che con tutta la musica che ha scritto la fama gli arriva con una marcetta buffa e con una zuccherosa melodia matrimoniale.

Charles è un lattante prodigio: “Mia madre non mi allattava mai senza cantare; posso dire di avere preso le mie prime lezioni di musica senza rendermene conto. Attaccato alle sue poppe avevo già la nozione chiarissima delle intonazioni e degli intervalli…”

Ecco, magari il nostro esagera un po’, ma è un fatto che quella stessa madre, pianista, che lo allatta cantando si rende conto presto del talento del pupo e lo mette in mano a Antonio Reicha, notissimo insegnante di composizione e contrappunto, amico di Beethoven e tutore di altri famosi geni come Liszt, Berlioz e Franck.

A tredici anni mamma lo porta a vedere l’Otello di Rossini e a quattordici il Don Giovanni di Mozart. Detto fatto, decide di diventare compositore.

Studia, naturalmente progredisce come un fulmine e nel 1839 vince il Prix de Rome, due anni a Villa Medici. La sua impressione: “Roma è una città di provincia, volgare, incolore, sporca. La musica nelle chiese è da far rabbrividire. All’infuori della Cappella Sistina, non vale nulla: è esecrabile” (opinione condivisa in momenti diversi da Berlioz, Mendelssohn e Debussy).

Neanche i teatri d’opera a Roma gli piacciono: “Ho assistito al Teatro Apollo a una Norma in cui i guerrieri romani portavano un elmo da pompiere e pantaloni a strisce rosso ciliegia. Da morir dal ridere”. Di buono Roma gli dà l’incontro con Fanny, la sorella di Felix Mendelssohn, la quale lo introduce alle opere di Bach che il fratello proprio in quel periodo sta tirando fuori dall’ingiusto e incomprensibile oblio; e la conoscenza con Ingres, il famosissimo pittore, direttore dell’Accademia e amico di suo padre, che lo prende sotto la sua protezione e gli apre il mondo della classicità.

Tornato a casa Gounod sprofonda in una crisi spirituale, innescata da un altro incontro romano, quello con il predicatore domenicano Henri Lacordaire, e pensa seriamente di farsi prete. A rinforzare questa inclinazione contribuisce anche la frequentazione di un amico d’infanzia diventato sacerdote. Si iscrive come studente di teologia al Seminario di Saint Sulpice. Alla presunta vocazione non ci sarà seguito, ma intanto la quantità di musica sacra che scrive è sterminata.

Pare che sia stata la madre (ancora questa donna così importante nella sua vita) a portarlo con persuasiva discrezione a preferire la musica al richiamo sacro.

L’anno dopo, a Lipsia, conosce personalmente Mendelssohn che all’incontro gli dichiara: “Così lei è quel pazzo di cui mi ha parlato mia sorella!” però poi gli dedica quattro giorni in cui gli presenta il meglio della cultura cittadina e gli organizza concerti.

Nel 1870, spaventato dalla guerra franco-prussiana scappa da Parigi con la famiglia (nel frattempo si è sposato) prima in campagna e poi a Londra. E fa bene, perché le truppe nella loro avanzata gli distruggono la casa di Saint-Cloud, dove abitava.

A Londra Gounod viene presentato alla cantante Georgina Weldon e qui ha inizio una faccenda che, dopo più di un secolo, non è ancora chiara. Georgina diventa il motore della vita artistica, pubblica e forse anche sentimentale di Charles. Tutto è mistero, ma è un fatto che, alla fine della guerra, la moglie torna a Parigi con i figli mentre lui rimane in Inghilterra.

E ci rimane per ben tre anni, rinunciando perfino (fra i gossip della stampa francese) all’offerta da parte del Presidente della Repubblica della direzione del Conservatorio di Parigi. Però la pressione dell’opinione pubblica e quello che sta diventando uno scandalo cultural-politico gli provocano un vero e proprio collasso di nervi e allora, per fortuna, nel 1874, il suo amico Gaston de Beaucourt (che meraviglia questi nomi da belle epoque!) viene a recuperarlo e lo riporta a Parigi.

Georgina non la prende affatto bene: rifiuta di restituirgli alcune partiture che lui le aveva lasciato in custodia, pubblica un resoconto tendenzioso sul loro rapporto e in più gli fa causa, arrivando a una sentenza che gli impedirà per il futuro di mettere piede in Inghilterra (forse qualche ragione l’aveva anche lei).

Durante la sua assenza la scena musicale a Parigi è profondamente cambiata e Gounod, partito con il ruolo di primo compositore di Francia, al suo ritorno, pur mantenendo il rispetto del pubblico, scopre di non essere più un autore d’avanguardia, anzi, di trovarsi nelle retrovie della nuova pattuglia composta da Chabrier, Fauré, Massenet…

Nessuna amarezza da parte sua, anzi, un sincero sostegno per i nomi nuovi. Una brava persona.

Gli ultimi anni li passa nella casa (ricostruita) di Saint-Cloud a comporre musica sacra e il 15 ottobre 1893, di ritorno dalla messa dove ha suonato l’organo ha un colpo e se ne va.

Grandioso funerale a Parigi. Fra i portatori della bara ci sono lo scrittore Sardou e il futuro presidente francese Poincaré. Fauré dirige il coro.

A questo punto, prima di lasciarci, bisogna integrare le informazioni. La sua marcetta buffa, intitolata “Marcia Funebre per una Marionetta”, è diventata immensamente popolare da una cinquantina d’anni dopo che è stata scelta come sigla della serie TV “Alfred Hitchcock presenta…”

E la zuccherosa melodia matrimoniale? E’ l’Ave Maria, un tema originale e orecchiabilissimo, che Gounod ha appoggiato sul Preludio N° 1 in do maggiore dal primo libro del Clavicembalo Ben Temperato di Bach.

Sacrilegio, furbizia o un sincero omaggio a un grande del passato? Non lo sapremo mai, ma in fondo che ce ne importa?

N° 639 Microbiografie Irrispettose - Henry Purcell 1659 - 1695

Era una notte buia e tempestosa a Londra; lui stava tornando a casa dopo aver fatto bisboccia alla taverna. Trovò la porta sprangata: la moglie l’aveva chiuso fuori. Polmonite galoppante, dopo due settimane era bell’e morto.

(Altre fonti parlano di tubercolosi; meno pittoresco, forse più probabile).

Ed ecco a voi Henry Purcell, uno dei più grandi compositori inglesi, uno che ha sbaragliato tutti i contemporanei per qualità e quantità di opere. Ma a quanto pare aveva queste abitudini goderecce e una moglie poco tollerante. Ci dispiace per lui.

Bambino prodigio come tanti altri poi diventati adulti famosi, pubblica a undici anni un’ode per il compleanno del re. A quei tempi era opportuno, anzi indispensabile, ingraziarsi i potenti il più presto possibile perché la sopravvivenza degli artisti era legata solo al loro favore, visto che non esistevano diritti d’autore né pubblico pagante.

Più tardi compone una serie di arie per la straordinaria e all’epoca famosissima voce di basso profondo del reverendo John Gostling, solista della Cappella di Sua Maestà e suo protettore. Addirittura, come ringraziamento per lo scampato naufragio del Re Carlo II, Purcell musica i versi che il reverendo basso profondo ha scritto per l’occasione.

Insomma, è tutto un muoversi intorno agli stessi personaggi: una specie di corte astronomica, con il (re) sole al centro e tutti i (cortigiani) pianeti che gli girano intorno.

Sui registri della Cappella Reale, il 10 giugno 1673, quando lui ha appena quattordici anni, appare l’autorizzazione ad “ammettere Henry Purcell alle funzioni di custode, fabbricante, riparatore, accomodatore ed accordatore di organi, virginali, flauti e tutti gli altri qualsivoglia strumenti a fiato di Sua Maestà”.

Da qui, in una scalata vertiginosa della gerarchia musicale a corte, con incarichi sempre più prestigiosi, passiamo a Westminster, dove Purcell eredita la posizione di organista dopo le dimissioni del titolare Blow, suo professore (si dice che tanto amasse il suo allievo da rinunciare volontariamente alla propria posizione per favorirlo).

Poco dopo incassa anche la nomina di organista della stessa Cappella Reale, un doppio incarico che lo colloca al vertice dei musicisti d’ Inghilterra.

E qui, come compositore di Corte, si scatena producendo una serie infinita di inni e odi per i compleanni, i matrimoni, le nascite, i battesimi, i funerali e le incoronazioni di tutta la famiglia reale.

Amato dalla sua gente, è sepolto a Westminster, accanto al suo organo, sotto una lapide che dice: “Qui giace Henry Purcell, che ha lasciato questa vita ed è andato in quell’unico luogo benedetto dove la sua musica può essere superata”.

Tante sono state le utilizzazioni delle sue musiche per il cinema: “Arancia meccanica”, “Kramer contro Kramer”, “Orgoglio e Pregiudizio”; e tante le rielaborazioni dei suoi temi da parte dei Jethro Tull, dei Who, dei Pet Shop Boys, di Michael Nyman.

Vuol dire che era già moderno allora, e lo è rimasto fino ad oggi.

N° 638 - Microbiografie Irrispettose Alban Berg 1885 - 1935

Il 31 marzo 1913 danno alla Musicverein di Vienna un concerto di musiche di compositori della Seconda Scuola Viennese (fra cui c’è Alban Berg) diretto da Schoenberg: l’atteso e già battezzato “Skandalkonzert”, (concerto dello scandalo).

Il pubblico, irritato dall’espressionismo e dallo sperimentalismo della musica, dà in escandescenze, scoppiano discussioni e risse e a un certo punto l’organizzatore Buschbeck molla un bel ceffone a uno spettatore. La serata si chiude prematuramente e il concerto cambia nome e diventa il “Watschenkonzert” (il “concerto dello schiaffo”).

Il famoso compositore di operette Oscar Straus, presente al fattaccio, dichiarerà il giorno dopo alla stampa che quello schiaffo era stato “il suono più armonioso di tutta la serata”.

Bambino infelice e ragazzo depresso, Alban Berg a diciotto anni tenta il suicidio per un insuccesso scolastico. Passato dal benessere familiare alla povertà per la morte del padre, sopravvive con il suo stipendio di contabile comunale senza aver mai pensato a studiare seriamente la musica finché nel 1904 conosce Arnold Schoenberg il quale, impressionato dal suo talento naturale, lo prende come allievo, gratis.

Finalmente nel ’10 scappa dagli uffici del Comune e si butta a capofitto nella musica. Nel frattempo ha provveduto a sostituire la mancata figura paterna con quella di un amico di famiglia, l’architetto Hermann, che sommerge di lettere anche di trenta pagine l’una, scritte in una prosa fluida e drammatica, che tradisce quello che era all’epoca il suo interesse dominante: la letteratura.

Nel 1906 conosce e si innamora della cantante Helene Nahowsky, di famiglia benestante (gira il pettegolezzo che sia figlia illegittima dell’Imperatore Francesco Giuseppe I). Malgrado l’opposizione della famiglia si sposano nel 1911, accettando la condizione imposta dal padre di lei di unirsi “con una cerimonia protestante per facilitare l’eventuale divorzio, a suo parere inevitabile”.

Combatte la Prima Guerra Mondiale nell’esercito austroungarico, poi torna a Vienna dove collabora con Schoenberg nella gestione della Società per le Esecuzioni Private di Musica, originale organizzazione nata con lo scopo di creare lo spazio ideale per l’apprezzamento di nuove composizioni attraverso prove aperte, esecuzioni gratuite e l’esclusione dei critici professionisti.

Con la sua musica, soprattutto il “Wozzeck”, entra a far parte della crema culturale viennese insieme al compositore Zemlinsky, al pittore Klimt, all’architetto Loos e siamo sicuri che nel gruppo abbia fatto una capatina anche la onnipresente Alma Mahler, occupata a sedurre qualcuno di loro. Conquista una bella popolarità in Europa fino a quando i nuovi rigurgiti di antisemitismo e l’arrivo del Nazismo lo fanno fuori, in primo luogo per aver studiato e collaborato con l’ebreo Schoenberg e poi classificando la sua musica, insieme a quella di tutti gli altri talenti della Seconda Scuola di Vienna, come degenerata e proibendone l’esecuzione. Sublime manifestazione di stupidità di questa dittatura, purtroppo uguale a tutte le altre nella gestione di arte e cultura.

Berg e sua moglie fin dal ’32 si sono ritirati in una casetta acquistata in Carinzia sulle rive di un lago dove lui può lavorare in tranquillità, ma ormai le cose si fanno sempre più difficili e le finanze sempre più scarse.

Per fortuna all’ultimo minuto arriva una boccata d’ossigeno sotto forma della commissione per un’opera (Il Concerto per Violino) che verrà eseguita postuma ma che intanto gli permette di sopravvivere. Per scriverla interrompe l’orchestrazione della “Lulù”, che lascerà incompleta quando muore alla vigilia di Natale del ’35, a causa di un’infezione del sangue provocata dalla puntura di un insetto.

Per uno di quelle incomprensibili impuntature che bloccano il cervello di alcune vedove di grandi e piccoli artisti, e tutti noi ne conosciamo qualcuna, la signora Berg proibisce tassativamente a chiunque di completare la partitura della Lulù (a posto per i primi due atti, mancante dell’orchestrazione per l’ultimo).

Per fortuna si decide di non darle retta e di affidare in gran segreto questo lavoro di rifinitura al musicista Friedrich Cerha e quando finalmente la vedova Berg muore nel 1979, la Lulù, completa, va in scena a Parigi sotto la bacchetta di Pierre Boulez e ha il grande successo che merita.

N° 637 - Microbiografie Irrispettose - Alessandro Stradella 1643 - 1682

Ammazzato come un cane a trentanove anni in Piazza dei Banchi a Genova, ecco la fine che fa Alessandro Stradella. Da sicari pagati probabilmente dal nobile Giovanni Battista Lomellini convinto che ci sia una storia fra sua sorella e il musicista, che le dà lezioni. Naturalmente non ci sarà nessuna condanna per Lomellini: non si può neanche pensare di importunare un nobile per la morte di un musico, all’epoca considerato poco di più di uno sguattero di cucina.

Stradella non è un santo. Prima di fare questa brutta fine ne ha combinati parecchi di guai. Tanto per cominciare, a Roma nel 1676, insieme all’amico cantante Giovanbattista Vulpio cerca di arraffare qualche baiocco organizzando un “indegno matrimonio” fra una cortigiana e un nipote del Cardinale Alderano Cybo. E’ rischioso toccare un nobile di così alto livello. Infatti finisce dritto dritto in galera dove lo tengono per un po’, poi lo lasciano andare.

Questa esperienza non gli ha insegnato niente. Appena libero scappa a Venezia contando sulla protezione di un suo estimatore, il gentiluomo Polo Michiel, al quale chiede aiuto “per una certa desgrazia qua in Roma che no me permete per adesso il dimorare”.

Riesce a farsi assumere dal nobile Alvise Contarini come insegnante di canto della di lui amante madamigella Agnese von Uffele. Non passa un mese che imbastisce una tresca con la ragazza e, detto fatto, scappano insieme a Torino dove, in attesa di sposarsi, si nascondono, lui in un convento di frati, San Domenico, lei in uno di suore, Santa Maria Maddalena.

La sera del 10 ottobre 1677, mentre rincasa proprio da una visita ad Agnese, un paio di bravi mandati dal Contarini lo accoltellano per strada. I due tipacci, dopo l’agguato chiedono asilo all’ambasciatore francese a Torino, che glielo concede su richiesta di quello a Venezia. Putiferio diplomatico, ma niente di più di una sgridata per i due. Evidentemente anche allora tutto funzionava sulla base di influenze e favori. Stradella se la cava ma vede sfumare il suo progetto matrimoniale e la speranza di essere scritturato dalla corte dei Savoia.

E’ chiaro che non può più rimanere a Torino. Allora fugge a Genova, dove lo accolgono bene e riesce a farsi una posizione componendo musiche per il teatro del Falcone e per i “Barcheggi”, spettacoli allestiti su zattere galleggianti nel porto. Ma, come sappiamo, avendone fatta un’altra delle sue, pochi anni dopo ci rimette la pelle, questa volta sul serio.

La sua vita spregiudicata ha ispirato biografie romanzesche, melodrammi e film, tanto che si può dire che il personaggio è più noto per le sue avventure che per la sua musica.

Nato a Bologna, è battezzato Antonio Alessandro Boncompagno in omaggio al Principe Boncompagni di cui il padre Marcantonio, Cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano, è dipendente come governatore di Vignola.

Rimasto presto orfano, lo ritroviamo a Roma con la madre e il fratello nel palazzo della duchessa Maria Cristina Altemps, di cui i due ragazzi risultano paggi, e la madre dama di compagnia.

Avviata seriamente, e con un buon successo, la professione di musicista, collabora alla messa in scena e alla composizione di nuove arie di opere per il teatro Tordinona, il primo teatro pubblico di Roma, inaugurato proprio in quel periodo, e per il palazzo dei Colonna in Borgo. Una delle sue composizioni più famose, l’oratorio San Giovanni Battista, viene eseguito nella chiesa di San Giovanni de’ Fiorentini. Compone serenate e cantate su commissione della Regina Cristina di Svezia e per accompagnare i banchetti del cardinale Chigi.

A cui, sempre a corto di denaro, nel ’70 manda una supplica per avere un aiuto a saldare un debito di 7.000 scudi. Non si sa che risposta riceva.

E’ spesso al verde perché non è mai riuscito a ottenere un impiego fisso e, anche se ha parecchie importanti commissioni private, i suoi clienti lo pagano male e sempre in ritardo. Forse sarebbe riuscito a migliorare la sua condizione, ma con una vita così breve come la sua non lo sapremo mai

Diciamolo: un simpatico mascalzone, bravo musicista che avrebbe potuto dare migliori dimostrazioni del suo talento se fosse stato un po’ più attento alla gestione delle sue avventure galanti a agli incontri con brutte persone.

N° 636 - Microbiografie Irrispettose - Jean Sibelius 1865 - 1957

Quando non sta al pianoforte lo trovi con un bicchiere in una mano, una forchetta nell’altra e, se possibile, un sigaro acceso nella terza. Perché mangiare, bere e festeggiare è il suo obiettivo appena ha due soldi in tasca.

Solo che non gli capita spesso di averli, quei due soldi, almeno nella prima parte della sua vita, con grande rovello di quella santa donna di sua moglie Aino.

La fortuna di Sibelius è non solo di essere un musicista eccellente, ma anche di vivere in un paese civile, la Finlandia, che, quando lui ha poco più di trent’anni, gli garantisce un sostegno economico, prima decennale poi vitalizio. Finalmente finisce la miseria e vanno (lui e Aino) a vivere nella villa di Ainola anche se, come vedremo, lui ci si mette d’impegno in varie occasioni, a tagliare la corda e spendere e spandere come se fosse un milionario.

E intanto compone la sua musica nordica, in cui si intuisce la natura invernale e addormentata delle leggende finniche; della quale un critico del Manchester Guardian scrive: “Mentre gli altri compositori sono impegnati nella preparazione di saporiti cocktail, lui serve al suo pubblico pura acqua gelida”.

Jean, presto orfano di padre, cresce in una famiglia di donne con l’unica presenza adulta maschile dello zio Pehr Sibelius, che gli insegna il violino. Suona spesso in trio con la sorella maggiore e il fratello Christian, che diventerà un eminente psichiatra. Altra civile abitudine familiare dei paesi nordici: il gruppo musicale di famiglia, da noi del tutto sconosciuto.

Malgrado la sua applicazione, a un certo punto è costretto a rinunciare allo strumento. Ecco come racconta questa traumatica decisione: “La mia tragedia è stata che volevo diventare a tutti i costi un violinista famoso. Ho suonato il violino dieci ore al giorno da quando avevo quindici anni ed è stato terribile quando mi sono reso conto che avevo cominciato la mia preparazione troppo tardi”.

Per un periodo studia legge, ma poi abbandona tutto per la musica che gli permette di sopravvivere come insegnante fino all’arrivo del benedetto vitalizio, dopo di che finalmente può dedicarsi alla composizione.

Nel 1899 gli eseguono la Prima Sinfonia, che ha un certo successo, e nello stesso programma anche un coro patriottico, il “Canto degli Ateniesi” che lo trasforma all’istante in un eroe nazionale. Da quel momento la sua fama comincia a crescere.

Come crescono le sue scappatelle a Helsinki, dove, lasciata a casa la povera Aino, nel 1903 passa un periodo di eccessi gastronomici e alcolici con una scia di conti non pagati nei ristoranti di lusso (ma nello steso tempo compone il celeberrimo Valzer Triste). La povera Aimo gli scrive e lo implora di tornare in famiglia e dai figli. Niente: Sibelius preferisce stare lontano da casa, non solo per bere, ma anche per lavorare.

Di nuovo nel 1907, altra fuga a Helsinki, altre spese folli, che evidentemente non si poteva permettere tanto che la povera Aino non regge allo stress di un marito come lui e deve essere ricoverata in un istituto. Pentito, Jean promette di ravvedersi e si dedica alla composizione della Terza Sinfonia. Torna la pace e la serenità in famiglia.

Intanto scoppia la Prima Guerra Mondiale e questo riduce drammaticamente l’arrivo dei diritti d’autore dall’estero; il pianoforte su cui lavora sta per essere pignorato, quando l’amica cantante Ida Ekmann, organizza una colletta che lo salva dalla bancarotta.

Qualche complicazione ci sarà anche all’epoca della rivoluzione russa che, data la pesante vicinanza con la Finlandia si ripercuote anche sulla sua vita e sulla famiglia con perquisizioni in casa e minacce di arresto.

Nel ’17 Sibelius ricomincia a bere pesantemente, e addio all’idillio coniugale. La Finlandia si dichiara indipendente dalla Russia e la “Jager March” composta in quell’occasione gli porta nuova popolarità e rinnovata serenità in quell’altalenante inferno che deve essere la sua vita coniugale (soprattutto per la povera Aino che probabilmente non trova nessun sollievo nell’alcool).

All’inizio del ’19 sceglie un nuovo look e si rade completamente i capelli mettendo in mostra quel capoccione per cui lo riconosciamo da allora in poi. Anni dopo sarà costretto a portare gli occhiali da vista, con i quali però non permetterà mai che lo fotografino. Curiose civetterie senili.

A dicembre 1920, per il suo compleanno, riceve una cospicua donazione di 63.000 marchi, con la quale salda una parte dei debiti, ma con il resto se ne va di nuovo a Helsinki per un’altra settimana di follie etiliche e gastronomiche.

Viaggia in Europa dirigendo le sue musiche con successi alterni. Trionfo a Gotenborg, malgrado salga sul podio alticcio. Finisce la Settima Sinfonia e la dirige a Stoccolma e in parecchie serate a Copenhagen con un ottimo successo.

Dopo questo periodo intenso ritorna ad Ainola per riposarsi, ma proprio qui un tremito alle mani, che era apparso poco prima, si intensifica e c’è il sospetto che per tenerlo sotto controllo, come una medicina, Sibelius ricorra sempre di più al bicchiere.

Negli anni ’40, all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver dichiarato agli amici che non sarebbe mai riuscito a scrivere niente di meglio della sua Settima Sinfonia, Sibelius si scatena in un sabba di autodistruzione. Racconta Aino: “Mio marito riempì una cesta di suoi manoscritti, accese un falò e ce li buttò dentro. Non ebbi la forza di assistere e me ne andai. Quindi non so cosa abbia bruciato. Ma dopo la cerimonia, Jean si calmò e diventò quasi allegro.”

La sera del 20 settembre 1957 la lunga vita di Sibelius finisce ad Ainola per un’emorragia cerebrale. In quel momento la Radio Finlandese sta trasmettendo la sua Quinta, e l’Assemblea dell’ONU che è in riunione, si ferma per un minuto di silenzio. Il Presidente dichiara: “Sibelius apparteneva al mondo. Ha arricchito l’umanità con la sua musica”.

Aino Sibelius, la povera Aino, alla quale il compositore ha fatto vedere i sorci verdi tutta la vita, dura altri dodici anni e muore a novantasette per finire sepolta comunque accanto a lui nel giardino di Ainola.

N° 635 - Microbiografie Irrispettose - Giuseppe Tartini 1692 - 1770

Archetto e fioretto. Giuseppe Tartini è un violinista sopraffino (“Il trillo del diavolo”), ma anche uno spadaccino imbattibile.

A Pirano, Serenissima Repubblica di Venezia, dove nasce, i suoi genitori, lo mettono a scuola all’Oratorio di S. Filippo Neri, poi lo mandano a Capodistria al Collegio dei Padri, tentando di farne un francescano, ma lui non ci sta e butta la tonaca.

A questo punto eccolo all’Università di Padova a studiare da avvocato. E’ talmente brillante che i compiti li finisce in pochi minuti. Il resto del tempo lo dedica alla sua grande passione del momento: la scherma.

Anche in questa diventa subito bravissimo ma tanto attaccabrighe da finire coinvolto in troppi duelli. Li vince tutti naturalmente, per la sua abilità, ma è comunque una faccenda che fa rumore. Allora decide di mollare l’università e andarsene a Parigi per diventare maestro d’armi.

Ma, colpo di scena, al momento di partire si innamora di una bella damigella, che per combinazione è nipote del cardinale arcivescovo di Padova, Giorgio Cornaro, il quale non gradisce affatto. Ma lui tanto fa che riesce a sposarla di nascosto.

Scandalo! Inseguito dalle ire di tutta la famiglia di lei e soprattutto da quelle del potente cardinale, scappa verso Roma, travestito da pellegrino, mentre la poveretta, su ordine dello zio, la chiudono in convento. Né a Roma né in altre città Giuseppe trova un rifugio; vaga spaventato finché finisce nel Sacro Convento di Assisi di cui è guardiano un suo parente che lo ospita per un paio d’anni con la speranza che il ragazzaccio riesca a mettere la testa a posto.

Intanto, visto che in convento la spada non è bene accetta, ha finalmente voglia e tempo di sguainare l’archetto e approfondire lo studio del violino e della musica in generale sotto la guida di un celebre professore boemo, Bohuslav Cernohorsky, che in quel periodo insegna ad Assisi.

E poi, forse a causa della vita ritirata che fa, riesce anche a migliorare il caratteraccio che aveva e diventa un signorino per bene, tanto che “Quando morì furono in molti a rimpiangerlo non solo per il suo genio ma anche per la sensibilità dimostrata nei confronti dei più deboli e degli indigenti cui aveva sempre prestato aiuto.”

E c’è anche il lieto fine. Mentre suona il violino durante una funzione nella chiesa del convento di Assisi nascosto dietro a una tenda, questa si sposta per una ventata e un padovano nel pubblico lo riconosce. Tartini pensa di essere fritto; invece scopre che non solo il cardinale cattivo lo ha perdonato, ma lo sta cercando per riconsegnargli la nipote, che nel frattempo ha tirato fuori dal convento.

Rientrato a Padova, è colpito dalla tecnica violinistica di Veracini che ascolta in un concerto. Decide allora di perfezionare ancora di più i suoi studi sull’uso dell’archetto. Inventa formule come questa: “Primo studio dev’essere l’appoggio dell’arco sulla corda siffattamente leggero che il primo principio della voce che si cava sia come un fiato e non come una percossa sulla corda”.

Diventa talmente bravo (sembra davvero che riesca bene in tutto) che dopo poco la Basilica di Sant’Antonio gli affida la direzione della sua orchestra, senza affrontare un esame, come si usava, e con l’autorizzazione ad assentarsi quando vuole senza nessuna riduzione del salario. Un massimo riconoscimento, simbolico, ma anche pratico.

Nel 1723 lo chiamano a Praga per suonare all’incoronazione dell’Imperatore di Boemia Carlo VI e fra una cosa e l’altra ci rimane ben tre anni, ma alla fine è costretto a scappare da quella città troppo fredda e se ne torna a Padova, dopo aver giurato di non accettare mai più (e rimane fedele al suo impegno) commissioni da uno straniero.

Nel ’28 fonda una scuola di violino, La Scuola delle Nazioni, a cui accorrono solisti da tutta Europa, tanto grande è la sua fama, e da quel momento diventa il “Maestro delle Nazioni”. Fra i suoi studenti c’è anche Antonio Salieri.

Questa vita, tutto sommato felice, che finisce tardissimo, a 88 anni, per uno scorbuto complicato da una gangrena, pare sia stata disturbata soprattutto da due fatti, che potrebbero anche essere solo pettegolezzi: le continue e insistenti richieste di denaro da parte della sua famiglia rimasta a Pirano, e un rapporto burrascoso con la mogliettina, a suo tempo tanto desiderata ma con gli anni trasformatasi in un’arpia.

In compenso risulta per certo che, sempre in questa lunga vita, Tartini abbia aiutato a sopravvivere più di una famiglia in povertà, salvato dalla strada parecchi orfani e dato lezioni gratis a giovani di talento senza mezzi per pagare.

Insomma, proprio una brava persona.

N° 634 - Microbiografie Irrispettose - Ottorino Respighi 1879 -1936

Nel 1926 molla tutto per dedicarsi solo alla composizione e produce i suoi immortali, colorati, suggestivi e popolarissimi poemi sinfonici: “I Pini di Roma”, “Le Fontane di Roma”, e le “Feste Romane”, che diventano da subito monumenti al suo genio (e a Roma, naturalmente, di cui da allora sono la firma sonora).

A questo punto è necessario il classico passo indietro.

Ottorino Respighi nasce in una famiglia di musicisti: padre buon pianista dilettante, nonno organista della cattedrale di Fidenza. Fino a otto anni la musica non gli interessa, poi evidentemente scatta qualcosa e si mette a studiarla sotto la guida del padre, per poi proseguire con il violino da un professore esterno, che abbandona, furibondo, perché lo ha picchiato con un righello sulle dita per un passaggio male eseguito.

Intanto studia anche geografia, lingue (arriverà a parlarne undici!) e scienza. La moglie racconta a tutti di un suo incontro con Einstein a Berlino e della profonda sorpresa dello scienziato per la sua preparazione sull’argomento.

Non diventerà mai un virtuoso di pianoforte, ma sugli altri strumenti va forte. Dicono che sia riuscito a imparare a suonare l’arpa in una settimana. Studia al Liceo Musicale di Bologna, e poi si perfeziona arrivando al diploma accompagnato dalla dichiarazione del suo professore, Martucci: “Respighi non è un allievo, Respighi è un maestro”.

Lo troviamo in seguito prima viola nell’Orchestra Imperiale a Pietroburgo; qui approfitta per studiare orchestrazione con Rimskij Korsakov.

Nel 1908 Etelka Gerster, famosa soprano ungherese, lo chiama a Berlino come pianista accompagnatore nella sua scuola di canto; qui conosce Ferruccio Busoni, studia composizione con Max Bruch e abbandona la viola, di cui ormai era diventato un solista popolarissimo, per dedicarsi solo al pianoforte.

Oltre che autore è acuto studioso della musica antica italiana con pubblicazioni e revisioni di Monteverdi, Vivaldi, Marcello e riscritture o arrangiamenti di canto gregoriano e trascrizioni per orchestra di opere monostrumentali antiche e contemporanee.

Finalmente, nel 1913 vince la cattedra di alta composizione al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove si installa e di cui in seguito diventa direttore.

Da questo momento in poi parte per lui una folle vita di tournee, di concerti, di viaggi in giro per il mondo che lo rendono sempre più famoso, anche grazie al sostegno di Toscanini che lo ha convinto a dargli le sue “Fontane di Roma” per una serie di trionfali concerti che lo consacrano fra i massimi musicisti italiani.

E con il trionfo entrano in gestazione anche i futuri guai con i posteri. Popolarissimo, ricco e amato dal pubblico, comincia a essere oggetto degli onori ufficiali, graditissimi allora, ma poi fonte di problemi. In quel momento lui è il compositore italiano più conosciuto e il regime se ne impadronisce per farne una bandiera della cultura fascista. Lo nomina Accademico d’Italia, il massimo per un intellettuale e artista.

Onorificenza concessa però solo a persone di dichiarata fedeltà al Partito.

Poco alla volta cominciano a emergere i suoi problemi di salute: fra gli altri difficoltà a dormire di notte, accompagnata da sonnolenze improvvise di giorno, anche durante le prove, che fanno pensare ad attacchi di narcolessia.

Alla fine gli si scatena un’endocardite batterica che lo fa fuori, a cinquantasette anni, in quattro mesi. Sua moglie Elsa, con la quale, anche a detta dell’amico Giacomo Puccini, ha vissuto un felicissimo e invidiatissimo rapporto coniugale basato sull’amore reciproco e su quello concorde per il can-to gregoriano, gli sopravvive di parecchio promuovendo, diffondendo, facendo eseguire le sue opere, finché muore anche lei, ma a centodue anni (meno una settimana).

Ancora oggi nell’ambiente serpeggia una certa diffidenza verso Respighi perché, insieme ad al-tri musicisti dell’epoca come Pizzetti e Mascagni, gli si attribuisce un’adesione al regime fascista (come Direttore di Conservatorio e Accademico d’Italia), dimenticando che all’epoca o si accettava l’appartenenza, anche se di facciata, al Partito, oppure si finiva ai giardinetti a leggere il giornale.

Se non peggio.

N° 633 - Microbiografie Irrispettose - Franz Lehar 1870 - 1948

“Se la mia ”Vedova Allegra” era l’operetta preferita di Hitler, non è certo colpa mia”.

Una dichiarazione abbastanza sorprendente, ma che in un certo senso compendia il bello e il brutto della vita di Franz Lehar, il secondo più famoso autore di operette al mondo, naturalmente dopo Strauss.

Franz nasce, ed è un buon inizio, figlio di un direttore di banda militare. Naturalmente precoce, studia al conservatorio di Praga, debutta come violinista nell’orchestra sinfonica di Elberfeld, ma poi prosegue prima nel ruolo di assistente di papà nella banda del 50° Fanteria, poi come direttore di quella del 25° reggimento di Losoncz (il più giovane direttore di banda dell’Impero Austroungarico), per finire a capo della banda della Marina di Pola dove si butta anche a scrivere arrangiamenti per ottoni di brani classici e canzoni popolari.

Ma non è tutto: nel 1898 va a dirigere la banda navale di Trieste e la sua carriera militare culmina sostituendo il padre alla direzione della banda dell’87° reggimento a Budapest.

A questo punto basta con le bande perché finalmente, in occasione del gran ballo mascherato organizzato dalla principessa di Metternich, l’evento più mondano della stagione, eseguono il suo valzer “Oro e Argento” che decolla come un missile, diventa in una serata famoso in tutto il mondo e lo lancia nell’olimpo dei compositori arrivati.

Il top arriva nel 1905 con “La Vedova Allegra” che debutta con enorme successo al Theater an der Wien (quattrocento rappresentazioni di fila e una testimonianza di Alma Mahler che nel suo diario racconta: “Una sera sono andata con mio marito Gustav a vedere l’operetta; ci siamo molto divertiti e poi a casa abbiamo ballato, per così dire a memoria, il valzer di Lehar”) e lo rende famosissimo e ricco in un batter d’occhio.

Il denaro guadagnato rapidamente, come spesso succede agli artisti, lui lo investe in azzardate operazioni finanziarie alla borsa di Vienna e lo perde con altrettanta velocità.

Però Lehar, artista sì, ma non scemo, impara la lezione e in poco tempo, grazie a una quantità di altre composizioni di successo e a investimenti più saggi, ridiventa ricco, anzi ricchissimo, anzi uno degli uomini più ricchi di Vienna. Si compra un castello e una villa, e apre anche una sua casa editrice musicale.

Una curiosità a proposito delle sue operette: ognuna la dedica a un paese del mondo: “Paganini” naturalmente all’Italia; “Amore di Zingaro” all’Ungheria; “La Vedova Allegra” al Montenegro; “Frasquita” alla Spagna; “Fredericke” alla Germania; “Lo Tsarevich” alla Russia; “Il Paese del Sorriso” alla Cina.

Franz è alto un metro e sessantacinque, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. Parla e scrive il tedesco, l’ungherese, e il boemo. Poi, quando va a Pola, impara anche l’italiano e diventa amico di Puccini.

Nel ’21 sposa una signora ebrea, e da lì a qualche anno questo diventerà un problema, ma per Lehàr, non così grave, come vedremo, come lo sarà per altri cittadini del Reich.

Infatti, arrivato il nazismo, non scappa all’estero come fanno tanti altri: lui rimane a Vienna. Anche se rifiuta di entrare in politica riesce ad avere la costante protezione di Hitler che, fin dall’inizio dichiara la Vedova Allegra superiore a qualsiasi altra opera. La promuove, la sostiene, la fa rappresentare e questo naturalmente fa molto bene alle finanze e anche alla incolumità di Franz.

Addirittura (forse sempre grazie alla Vedova Allegra) sua moglie viene tutelata come Ehrenarierin (ariana onoraria per matrimonio) e salva la pelle.

Nel 1943 a Monaco, Hitler organizza una rappresentazione della Vedova per alcuni amici e Lehar gli regala per l’occasione una copia firmata del programma della prima rappresentazione del 1906, su cui appare una foto del tenore Treumann, all’epoca protagonista nella parte di Danilo.

Gasato, guarda caso, pochi giorni prima nel campo di sterminio nazista di Theresienstadt.

Questa associazione con il dittatore è rimasta come un’ombra sul nostro compositore che era, sì apolitico, sobrio, dal basso profilo, ma certo qualche vantaggio ne ha avuto.

Ma chi potrebbe dargli torto per aver cercato di arrangiarsi in un periodo come quello?

N° 632 Microbiografie Irrispettose - Domenico Cimarosa 1749 - 1801

“Egli diventò veramente quel prototipo di musicista italiano errante, da contrapporre al sedentario compositore tedesco…una specie di modello di moto perpetuo…sempre per strade e per cammini, oggi qua, domani là”

All’epoca infatti l’autore di un’opera dirigeva l’orchestra sedendo al cembalo per le prime due o tre rappresentazioni, poi partiva al seguito della compagnia in giro per le corti del circondario. E così via a ogni debutto.

Domenico nasce ad Aversa in una famiglia poverissima, figlio di Anna, lavandaia e di Gennaro, muratore. A un certo punto, in una di quelle migrazioni di poveri all’inseguimento del pezzo di pane, vanno tutti a Napoli perché il padre ha trovato lavoro nella fabbrica della nuova reggia di Capodimonte.

Ma la faccenda ha uno sviluppo drammatico perché papà cade dall‘impalcatura e muore precipitando (e non è una battuta) se stesso e la famigliola in una miseria talmente profonda che mamma Cimarosa è costretta ad affidare il piccolo Domenico ai frati del Pendino, presso i quali almeno non muore di fame e soprattutto si impadronisce dei primi elementi di educazione musicale con un tale profitto, che gli stessi frati, stupefatti, riescono a infilarlo nel conservatorio della Madonna di Loreto come orfano sprovveduto di ogni mezzo materiale, ma ricco di doni spirituali.

In un attimo diventa un superbo virtuoso di violino, organo e clavicembalo, nonché un eccellente cantante e un operista di sicura ispirazione.

Raggiunge presto un tale livello da essere esentato dal filtro del ciambellano che ha il compito di “minutare” le opere messe in scena alla corte di Napoli, cioè di controllare che non siano troppo lunghe per non rischiare di annoiare il re, che invece, Domenico lo vuole ascoltare tutto, dall’inizio alla fine.

E arriva anche per lui, come per tanti altri colleghi dell’epoca il momento di affrontare quell’esperienza forse non sempre portatrice di fama, ma di quattrini sì: la stagione in Russia alla corte di Caterina II. Così se ne parte senza fretta, determinato a sfruttare ogni miglio di quella lenta traversata cosparsa di tabacchiere (intendendo i doni, appunto molto spesso tabacchiere d’oro, con cui i nobili stanziali sull’itinerario compensano gli artisti di passo) che alla fine di qualche mese lo avrebbe portato a Pietroburgo. Tre o quattro anni e poi, con in tasca una bella sommetta, se ne riparte per tornare a casa.

Passa da Varsavia e si ferma a Vienna dove per il nuovo imperatore Leopoldo II compone e mette in scena quello che diventerà il suo capolavoro: “Il matrimonio segreto”. Che provoca un tale entusiasmo che l’Imperatore stesso, la sera della prima, pretende che sia bissato per intero, e versa sull’unghia al fortunato compositore ben 1.350 fiorini. Quando “Il Matrimonio segreto” arriva a Napoli insieme al suo autore, nel 1791, viene replicato più di cento volte senza interruzione. Sono numeri da rockstar del ‘700.

Purtroppo, da persona poco pratica a barcamenarsi nei subbugli politici, incappa nell’arrivo dei napoleonici a Napoli e nell’istituzione della Repubblica Partenopea alla quale dà un maldestro appoggio componendo un inno antimonarchico, di cui dovrà ben presto pentirsi, eseguito ai piedi dell’Albero della Libertà dagli studenti dei conservatori napoletani.

Poi inciampa nella restaurazione, durante la quale pare che gli devastino la casa buttandogli il clavicembalo dalla finestra e in più si avventura a comporre un altro inno, questa volta in favore della monarchia, intitolato “Bella Italia”. Ma fa ancora di peggio: scrive la “Cantata per Ferdinando – espressamente composta dal sig. D. Cimarosa in occasione del bramato ritorno di Ferdinando nostro amabilissimo sovrano”.

E qui commette un errore di etichetta che rovinerà i suoi ultimi giorni: questa musica la dedica al re senza prima avergliene chiesto il permesso, in più fregiandosi abusivamente del titolo di “Maestro di Cappella all’attuale servizio di Sua Maestà”.

Sua Maestà si offende a morte dichiarando che: “davvero non sa comprendere come quel tal Cimarosa, dopo aver servito la Repubblica e battuto la musica sotto quell’infame albero della libertà, abbia osato scrivere un simile componimento, ove con sorpresa ha la Maestà Sua veduto posta in scena la sua Real Persona senza averne dato il permesso”.

Insomma, alla fine il poveretto finisce in galera per quattro mesi e appena liberato viene vivamente consigliato di cambiare area; così se ne scappa a Venezia, dove ha ancora degli amici e soprattutto ha in piedi una commissione da parte della Fenice per l’opera, “La Artemisia”, che però non farà in tempo a vedere messa in scena.

Infatti, poco dopo l’arrivo a Venezia muore in modo inaspettato e questo, insieme ad alcuni sintomi sospetti, fa partire voci su un suo presunto avvelenamento ordinato da lontano dalla sua arcinemica, la regina Maria Carolina di Napoli.

Opportunamente, a tamponare le voci arriva negli stessi giorni un certificato ufficiale redatto dal medico di Pio VII, Giovanni Piccioli, che lo dichiara “…passato agli eterni riposi in conseguenza di un tumore che avea nel basso ventre, il quale dallo stato scirroso è passato allo stato canceroso.”

Esequie solenni, sfarzo di torce, musica e immenso concorso di popolo.

E buona notte ai suonatori.

N° 631 - Microbiografie Irrispettose - Giuseppe Verdi 1813 - 1901

Della sua musica hanno scritto, scrivono e scriveranno persone ben più competenti di noi, quindi non ci proviamo nemmeno. Ci interessano, incuriosiscono, divertono invece le notiziole, anche i pettegolezzi gustosi e colorati che insaporiscono la sua biografia.

Un contadino, ecco chi era Giuseppe Verdi. Ricco, non si sa se di diritti d’autore più che di frutta e granaglie. In realtà, certo che lo sappiamo, come vedremo in seguito, perché non c’è dubbio che renda di più un’Aida che un campo di carciofi.

Era davvero figlio di un contadino di Roncole che gestiva un’osteria e il resto del tempo lavorava nei campi. Una delle civetterie del Maestro Verdi fu sempre di raccontare di essere discendente di braccianti umilissimi. Invece i suoi erano piccoli possidenti con un occhio alla cultura, tanto è vero che appena si accorsero del potenziale che avevano fra le mani non fecero finta di niente, anzi lo sbocciare del talento del piccolo genio fu sì miracoloso, ma anche discretamente aiutato in famiglia.

Quello che è abbastanza anomalo per un artista è l’oculatezza con cui il maestro ha sempre saputo calibrare e ottenere compensi adeguati, spesso addirittura straordinari, per le sue due passioni.

La terra: Nel 1844 compra 23 ettari con casa colonica che mette subito a cultura con la sua esperienza personale, ma anche con l’aiuto di mezzadri e lavoranti. Ci aggiunge una casa per i genitori e Palazzo Orlandi a Busseto, dove va a vivere, con Giuseppina, non ancora sua moglie, accompagnato naturalmente da parecchie maldicenze locali, tacitate solo dopo il solito matrimonio riparatore. Nel ’48, dopo un periodo massacrante di lavoro che lui chiama “gli anni di galera”, compra il fondo e le case di Sant’Agata, una proprietà molto più ampia, che continuerà a ingrandire, e qui costruisce la sua casa definitiva, Villa Verdi, dove abiterà per mezzo secolo, ritornandoci appena può. E’ fra i primi a introdurre la coltivazione dei cachi. Si occupa di pioppicultura, di allevamento di cavalli, si interessa di irrigazione, di produzione di vino…

E’ anche vero che quando viaggia non si nega alberghi di lusso, come il Grand Hotel di Milano, dove nel 1901 muore, in cui dispone di camere fisse anche per i domestici e addirittura di una cucina con cuoco personale.

La musica: da bambino suona l’organo in chiesa, ma già riesce a farsi dare un piccolo compenso. Da grande “I Lombardi” ed “Ernani” gli fruttano, insieme, 12.000 lire; “Attila” e “Macbeth” 18.000 lire l’uno. Nel 1860 gli arriva un’offerta di 60.000 franchi più tutte le spese di allestimento dal Teatro imperiale di San Pietroburgo per “La forza del destino”.

Ma il top Verdi lo raggiunge con la commissione del Khedivè d’Egitto per l’Aida, che rimane uno dei contratti più favolosi che un musicista sia mai riuscito ad ottenere. (forse Celine Dion, i Rolling Stones hanno fatto meglio? Mah!). L’unico obbligo è la consegna: gennaio 1871, per l’apertura del Canale di Suez. Tutto il resto è un regalo. I diritti per il mondo intero, Egitto escluso, rimangono a lui; in più riceve un premio di partitura di 150.000 franchi oro, ha la libertà di scegliere i cantanti, l’orchestra, il direttore, il librettista; e soprattutto sa che razza di lancio sia questa operazione: per la fama e i quattrini! (come nota con piacere anche l’editore Ricordi).

Nel frattempo diventa non solo un grande musicista ma anche un simbolo. Non dimentichiamo i suoi non numerosi ma appassionati interventi nella vita politica dell’Italia che sta nascendo proprio allora (per quei pochi che ancora non lo sanno ricordiamo anche la scritta antiaustriaca che copre i muri all’epoca: il famoso Viva V.E.R.D.I. (Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia).

Ogni volta che sta per finire un’opera gli spunta puntuale un malanno: un fortissimo mal di gola: come se si fosse stancato a cantare tutte le parti. Dopo la prima, passa.

Verdi ha un solo allievo, di qualche anno più giovane, anche lui figlio di contadini, Emanuele Muzio, che lo segue come collaboratore, scudiero, adoratore, (è lui che dirige la prima di Aida al Cairo) ma non fa in tempo a dedicargli la vita intera: muore dieci anni prima del maestro.

A proposito della bocciatura di Verdi al conservatorio di Milano, da tutti citata come esempio della stupidità delle istituzioni, ci è arrivato un sintetico giudizio dell’esaminatore: “L’allievo Verdi avrebbe bisogno di cambiare posizione della mano, locché, all’età di 18 anni si renderebbe difficile.” Quindi è bocciato come pianista, ma approvato, in un’altra nota, come compositore: “Applicandosi con attenzione e pazienza alla cognizione delle regole del contrappunto potrà riuscire plausibilmente nella composizione”.

Un bel giorno, durante le prove del Nabucco a Parma, proprio all’epoca quando conosce e si fidanza con Giuseppina Strepponi, gli cade di mano il libretto che si apre, guarda caso, sul “Va’ pensiero”. Colpo di fulmine (per Giuseppina e per il testo); il tema sgorga e alla Scala l’opera viene replicata 57 volte di seguito, una cosa mai successa prima.

Siamo al Rigoletto. Per tutto il periodo prima del debutto il tema de La donna è mobile viene provato in camerino, rigorosamente a porte chiuse, perché un’aria così felice potrebbe scivolare fuori, arrivare a orecchie indiscrete e bruciare la sorpresa.

La Traviata fallisce alla Fenice di Venezia per l’immoralità del soggetto, riconosciuta e stigmatizzata non dai critici ma dal pubblico. L’anno dopo trionfa al teatro S. Benedetto, sempre a Venezia e Verdi commenta, seccato: “Tutto quello che avete sentito alla Fenice c’era anche qui al S. Benedetto. Allora fiasco, ora furore. Giudicate voi”

Il debutto del suo ultimo capolavoro, il Falstaff alla Scala è un successo clamoroso con i biglietti venduti a trenta volte il prezzo e tutta Europa presente. Bis su bis e un’ora di applausi. Verdi portato in trionfo quando torna al Grand Hotel dopo lo spettacolo.

Per concludere, sul suo precoce talento c’è una simpatica e sgrammaticata nota dell’artigiano di Busseto che gli aggiusta la prima spinetta: “Fatti di nuovo gratuitamente questi saltarelli e la pedaliera che ci ho regalato vedendo la buona disposizione che ha il giovanetto Giuseppe Verdi, che questo mi basta per essere del tutto pagato”.

N° 630 - Microbiografie Irrispettose Georg Friedrich Haendel 1685 1759-

Georg Friedrich nasce, come si dice, in una buona annata, ovvero la stessa di Bach e di Scarlatti, mica gentucola. Grande compositore, grande drammaturgo, grande impresario e uomo di grande successo sociale e commerciale. Nella vita gli andrà tutto bene, tranne una complicazione negli ultimi tempi: la cecità (probabilmente una forte cataratta che oggi sarebbe curabile con pochi minuti di laser).

Papà, che lo ha a 63 anni, è un barbiere-chirurgo di grande successo alla corte di Sassonia, deciso, come in molte altre biografie di musicisti, a fare di suo figlio un avvocato e nello stesso tempo allarmato dalla evidente inclinazione del ragazzino per la musica.

Niente da fare: il giovane Georg riesce a contrabbandare un piccolo clavicordo in soffitta e lì passa le nottate ad esercitarsi mentre la famiglia dorme. Dobbiamo immaginare le grandi case dell’epoca piene di botole, scale e scalette, abbaini e porte segrete, dove era facile nascondere attività illecite anche se innocenti.

Alla fine il talento emerge e trionfa in un viaggio di tutta la famiglia alla corte del Duca Giovanni Adolfo di Schwartzenberg durante il quale il piccolo virtuoso si arrampica sullo sgabello dell’organo della cappella e stupisce tutti con la sua bravura.

Il Duca naturalmente riesce a convincere papà a farlo studiare e il gioco è fatto.

Cominciano i vagabondaggi da un’orchestra all’altra finché arriva come strumentista all’Opera di Amburgo. E qui assistiamo alla prima dimostrazione pubblica del caratteraccio di Haendel: la famosa scazzottata con Mattheson. Si esegue la “Cleopatra” di Mattheson che canta la parte di Antonio, mentre Haendel è al cembalo. A un certo punto è previsto che Mattheson sostituisca Haendel alla tastiera; quest’ultimo si rifiuta di cedergli lo sgabello. Scoppia la rissa e i due finiscono a riempirsi di legnate rotolando sulla scena fra le risate del pubblico. All’uscita del teatro Mattheson schiaffeggia Haendel e i due tirano fuori le spade e si mettono a duellare sulla piazza. La spada di Mattheson puntata al cuore dell’altro si spezza su un bottone della giubba (c’è chi dice contro una partitura provvidenzialmente arrotolata sotto la camicia) e la gazzarra finisce con una rappacificazione generale che poi diventerà un’amicizia per tutta la vita.

Cambiamo aria. Per tre anni Haendel gira per l’Italia dove, specialmente a Roma, si appoggia anche lui a quei personaggi che incontriamo in tutte le biografie dell’epoca. Il cardinale Ottoboni, il Principe Ruspoli, i cardinali Pamphilij e Colonna; insomma quei benedetti nobili e prelati di gran gusto e altrettanta ricchezza che fra il Sei e il Settecento tanto hanno fatto per mantenere in vita nutrendoli e in stato di creatività finanziandoli, praticamente tutti gli artisti di passaggio e anche quelli stanziali.

E poi, il colpaccio: Londra. In Inghilterra Haendel trova la terra promessa. Diventa il musicista ufficiale della famiglia reale inglese. Parte con una intensissima produzione di oratori (famoso oggi come allora il suo Messia) e di musiche operistiche e celebrative: la sua “Aci e Galatea” è l’opera più rappresentata dell’epoca; nel luglio 1717 eseguono la sua “Musica sull’acqua” sul Tamigi ben tre volte di seguito per il re e i suoi ospiti; alla prima della sua “Musica per i reali fuochi d’artificio” assistono dodicimila persone!

E’ ricco e lo diventa ancora di più con la sua oculata gestione di opere e altri spettacoli musicali che allestisce a getto continuo. Malgrado la sua abilità di investitore, pare che anche lui abbia avuto, come moltissimi altri inglesi, qualche dispiacere nel 1720 allo scoppio della bolla finanziaria cresciuta sulla società di commerci internazionali South Sea. Ma sopravvive.

Non si sposa e poco si sa della sua vita privata. Alla sua morte lascerà gran parte della sua ricchezza alla nipote Johanna. E’ anche un collezionista di arte; i suoi quadri, messi all’asta fruttano una bella somma.

Da giovane pare che fosse bellissimo: alto, snello, biondo con gli occhi azzurri, ma dotato di quel famoso carattere terribile, di cui perfino i reali avevano paura. Guai arrivare tardi a una sua rappresentazione o chiacchierare a un suo concerto!

Nel 1750 in un viaggio di ritorno dalla Germania si ferisce gravemente in un incidente di carrozza. Da quel momento la sua salute comincia a vacillare. Peggiora anche la vista, prima all’occhio sinistro, poi anche all’altro.

Era un’epoca in cui i medici invece di salvare i pazienti li ammazzavano. Haendel si rivolge al famoso chirurgo William Bromfield il quale interviene sulla sua probabile cataratta e naturalmente dall’operazione il poveretto non solo non ha nessun miglioramento, ma ne esce quasi cieco. Non contento, subito dopo si affida a un altro macellaio, il sedicente “ophthaliater” John Taylor, il quale otto anni prima aveva operato anche Bach con il risultato di non fargli comunque riacquistare la vista e probabilmente di ucciderlo con un’infezione indotta dai suoi ferri sporchi. Anche in questo secondo tentativo per Haendel il risultato è catastrofico.

Alla fine muore, cieco del tutto, nella sua casa di Londra per un ictus, sepolto con tutti gli onori niente di meno che nell’Abbazia di Westminster, dopo aver assistito all’ultima esecuzione del Messia.

A proposito di questa composizione che si identificherà poi per sempre con il suo nome, nel primo centenario della morte la eseguono al Crystal Palace 2.765 cantanti e 460 strumentisti per un pubblico di 10.000 spettatori. E da allora è sempre rimasta la colonna sonora di incoronazioni, funerali, celebrazioni, insomma tutto ciò che deve avere una veste trionfale e maestosa. Un vero monumento al suo creatore.

N° 629 - Microbiografie Irrispettose - Gli Scarlatti

ALESSANDRO 1660 – 1725

“Alessandro Scarlatti è un grand’uomo, e per essere così buono, riesce cattivo, perché le compositioni sue sono difficilissime e cose da stanza, che in teatro non riescono; in primis chi s’intende di contrapunto le stimerà, ma in un’udienza d’un teatro di mille persone, non ve ne sono venti che l’intendono.” Così un cronista contemporaneo, il conte Francesco Zambeccari, sistema il nostro eroe.

Alessandro nasce a Palermo figlio, fratello e più tardi anche padre di musicisti, fra cui il notissimo Domenico, clavicembalista egregio. Con la sorella Anna Maria, cantante, si trasferisce a Roma e lì comincia subito a farsi notare. A diciotto anni è maestro di cappella a S. Giacomo degli Incurabili, a diciannove, nel Carnevale, ha grande successo con un’opera che gli conquista il favore della regina Cristina di Svezia la quale lo assume seduta stante al suo servizio, una posizione che, insieme all’amicizia con Bernini, lo lancia definitivamente sulla scena del mondo che conta.

Il nuovo Viceré di Napoli lo chiama a corte come maestro della Real Cappella. E’ una apertura verso un elemento esterno che purtroppo indispone i musicisti napoletani contro di lui. Alla morte di Re Carlo ci si mette anche l’instabilità politica per convincerlo che è più prudente allontanarsi e fare ritorno a Roma.

Dove, grazie alla protezione del cardinale Ottoboni, inonda dei suoi oratori la Chiesa Nuova, il palazzo della Cancelleria, il Seminario Romano, il Palazzo Ruspoli.

Poi però torna al suo luogo del cuore, Napoli, e lì rimane, anche se, poco prima di morire deve mandare una supplica al Viceré per chiedere un aumento del suo stipendio diventato insufficiente.

Scarlatti scrive più di ottocento cantate. Questo numero impressionante si spiega forse con il fatto che in quegli anni papa Innocenzo XII ha vietato l’opera nei teatri di Roma e allora per ascoltare musica vocale non rimangono che i palazzi privati dei soliti principi o cardinali, che spesso, come l’Ottoboni firmano i testi, magari sotto pseudonimo.

Per la propria promozione professionale e sociale Scarlatti è insuperabile nel trovare i luoghi e le occasioni in cui farsi ascoltare. Un esempio fra tanti, dal verbale dell’Arciconfraternita di S. Carlo del 14 gennaio 1680: “Perché la chiesa si trova poco disponibile a simil spesa, il Sig. Alessandro Scarlatti, Maestro di Cappella della Maestà di Svezia si esibisce fare la musica per la messa in detta funtione non solo a proprie spese e senza ricompensa alcuna, ma farla solennissima e colma di perfettissimi virtuosi”.

E i padrini di battesimo? Tutti quelli a cui affida i suoi numerosi figli sono nobili: la Principessa di Colobrano, il Duca Carafa di Maddaloni, il Principe di Avellino, la Principessa Sanseverino, e così via di corona in corona. Forse arrampicamento sociale, certo necessità dei tempi.

In questo periodo arrangia per il teatro parecchie opere veneziane adattandole all’uso napoletano, il che significa dare maggior rilievo ai personaggi buffi perché, a quanto pare, quello vuole il pubblico del sud.

E continua a produrre, scrivere e creare finché muore portandosi dietro un così ricco alone di gloria che perfino la Principessa Orsini dichiara che non tener per casa composizioni di Scarlatti “n’est pas pardonnable a un homme de bon gout”.

DOMENICO 1685 – 1757

Cinquecentocinquantacinque. Non una di più né una di meno. E’ il numero monumentale di una raccolta di sonate per clavicembalo destinate a diventare immortali.

L’architetto di questo capolavoro è Domenico Scarlatti, sesto dei dieci figli di Alessandro, portato al battesimo dal duca Don Marzio Carafa (era un’abitudine di papà, come abbiamo raccontato, scegliere padrini di alto livello) e abbondantemente spinto verso la musica dal fratello Filippo, clavicembalista, dalle zie Anna Maria e Melchiorra, cantanti e dallo zio Francesco, compositore.

Già a quindici anni è organista della Cappella Reale di Napoli. Convinto delle qualità del figlio, il padre Alessandro lo manda a Venezia in compagnia del castrato Grimaldi, con tappa a Firenze sperando che gli riesca di acchiappare un impiego presso il principe Medici.

“Io l’ho staccato a forza da Napoli, dove, benché avesse luogo il suo talento, non era talento per quel luogo. L’allontano anche da Roma perché Roma non ha tetto per accogliere la musica; chi ci vive, mendica. Questo figlio ch’è un’aquila cui son cresciute l’ali non deve stare ozioso nel nido, ed io non devo impedirgli il volo”.

Questa orgogliosa opinione di padre non serve a ottenere all’aquilotto nessun incarico a Firenze o a Venezia, quindi Domenico torna a Roma, dove è tornato anche il padre e dove dà prova della sua abilità di strumentista in una sfida a Palazzo Ottoboni stracciando il grande Haendel alla tastiera del clavicembalo (Haendel però lo straccia a quella dell’organo).

Ci sono anche testimonianze dell’attività di Domenico come cantante nei saloni dei grandi palazzi gentilizi. All’epoca un musicista doveva sapere fare di tutto!